El proyecto reflexiona sobre la contraposición entre lo vivo y lo muerto usando como medio un taller práctico de plantar en latas. Gracias a un estudio historiográfico y 4 laboratorios vivos se reconocen las latas como objetos considerados fríos y “muertos”, argumento que se enfrenta a nociones de cuidado y vida evocadas por plantas vivas. Esta antítesis metafórica latas-plantas logra resignificar las cualidades negativas de las latas al reciclarlas como materas. Así, la lata que perdura en el mundo más que la planta que sostiene y que nosotros mismos, se vuelve excusa para discutir sobre la fragilidad de la vida y sobre el deseo de hacer perdurar aquello que queremos. Sembrar en la lata nuestros sueños junto a una planta invita a preguntarnos sobre la codependencia entre lo efímero y lo eterno, al tiempo que nos propone a la muerte como sustento de otras posibles vidas.

Genealogía de las latas

La obra naturaliza (y populariza) el uso de comida en lata a la vida contemporánea. Indistintamente de su calidad o su necesidad sino simplemente por costumbre, como declara el mismo autor.

Obra que cuestiona al patriarcado y al capitalismo usando la metáfora de las conservas enlatadas y haciendo alusión a la lata de sopa icónica del pop art.

Capitalism Conserves Patriarchy. (2013). Courtesy of the Richard F. Brush Art Gallery. https://jstor.org/stable/community.11780746

A partir de un ejercicio historiográfico de las latas se encontraron algunas intersecciones con el ejercicio crítico a las latas como objeto colonizador. Desde allí configuramos ideas clave hacia las cuales orientar la investigación:

Las latas son actuantes históricos en la colonización de territorios.

Su durabilidad material y sus implicaciones en la accesibilidad al contenido.

Se podría decir que su prestación principal es mantener su contenido en buen estado por tiempo prolongado bajo condiciones ambientales “hostiles”.

Los contenidos de las latas de alimentos son evitados como hábito de cuidado, sin conocimiento profundo de consecuencias a la salud (J., 2014).

Laboratorios vivos

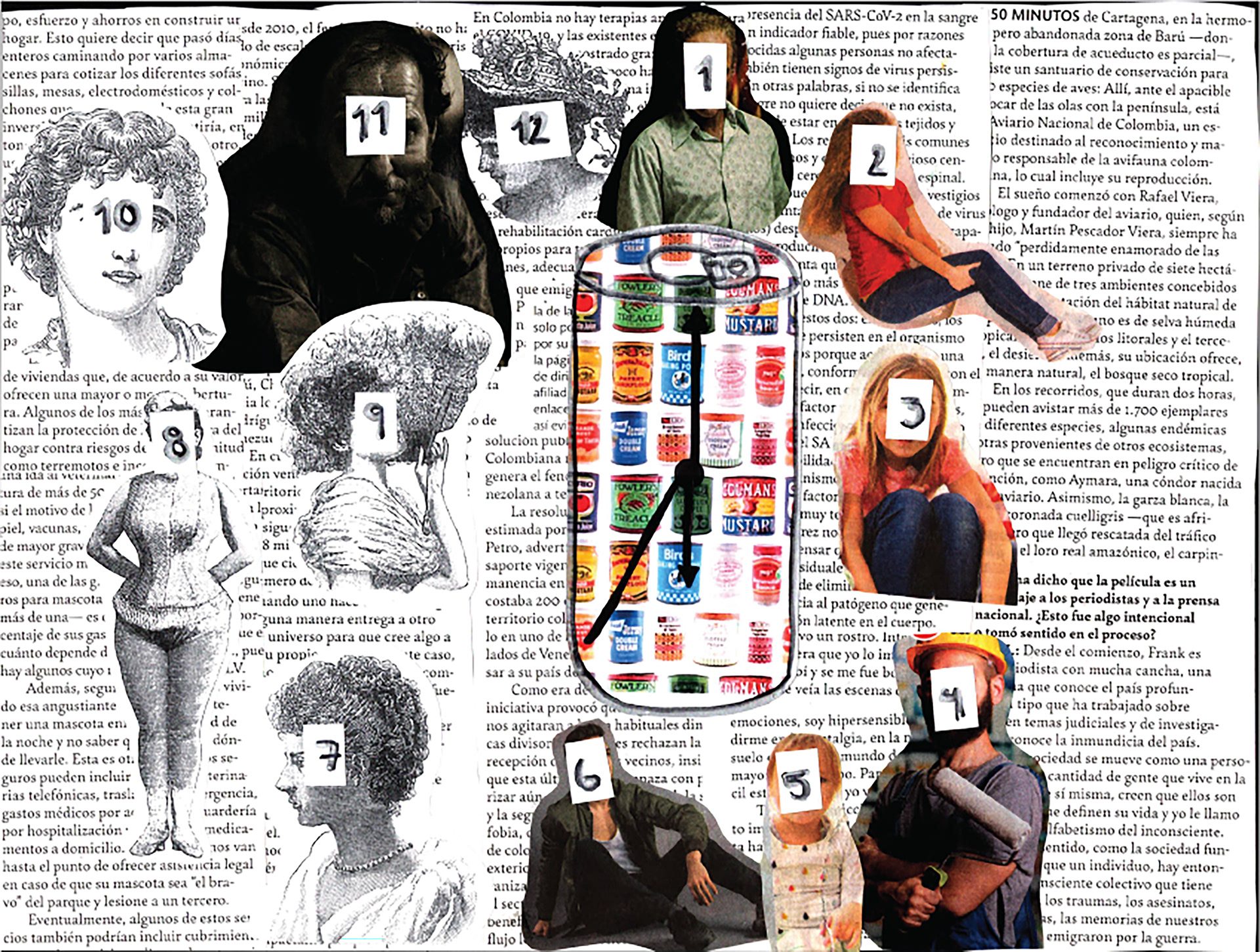

A partir de las discusiones y conversaciones de 3 primeros laboratorios vivos se encontraron distintos sentires y opiniones comunes entre los y las participantes. Estos hallazgos se usaron para proponer un cuarto laboratorio vivo, dónde se integraron preguntas y actividades de los 3 anteriores. De este proceso se rescatan 3 reflexiones respecto a las latas:

Herramientas para invadir

Por su materialidad, las latas son de gran utilidad ante escenarios hostiles en los que se quiere introducir y hacer sobrevivir un insumo. En el presente, gracias a su naturaleza popular, perpetúan ese fin original de maneras menos explícitas.

Alimento enlatado producido específicamente para visita mediática a la Estación Espacial Internacional.

Space food, Stewed apples made in collaboration with Heston Blumenthal for Tim Peake’s trip to the International Space Station, by Altec. (2015). [Food; paper (fibre product); tin (metal)]. In Space food, Stewed apples made in collaboration with Heston Blumenthal for Tim Peake’s trip to the International Space Station, by Altec. [co8609058]. https://jstor.org/stable/community.26442853

Autóctono y alóctono

El mercado y las tendencias de consumo globalizadas hacen que la comida enlatada tenga un gran valor comercial en territorios donde no se consigue aquello que transporta. Entre los productos enlatados, aquellos con mayor valor en el comercio son los que son considerados autóctonos en otros lugares del planeta pero que se logran relocalizar hasta donde son reconocidas las marcas de las latas. (Peterson, 2015)

Etiqueta de manzanas deshidratadas donde integran de imágenes de los pueblos originarios Yakama en su estrategia comercial.

Washington Dehydrated Food Co. (n.d.). Yakima Chief. UC Davis Library, Archives and Special Collections. https://jstor.org/stable/community.33402964

Dos ejemplos de alimentos enlatados que se basan (sin competir directamente) en comida tradicional mexicana.

Borde entre vida y no-vida

La materialidad inicua de la lata es encontrada como dañina o incluso “muerta” por varias personas que interactuaron en los laboratorios vivos. Noción que se traspasa a la comida que trasporta: “comida fría, sin alma, sin sentimiento”, según algunas participantes. De estas interacciones identificamos a las latas como cápsulas que separan aquello que contienen del entorno (y del lugar de origen y destino), además congelándolo en el tiempo en contra de los procesos naturales de la vida.

Acopio de latas de comida en el lobby de un banco, en el trascurso de la popularización masiva de las latas dentro del comercio de alimentos en grandes superficies.

Collecting food cans in lobby. (n.d.). Bentley Image Bank, Bentley Historical Library. https://jstor.org/stable/community.33896333

Intenciones pedagógicas

Se materializan 3 objetivos de aprendizaje para la intervención final, pretendiendo lograr reflexiones significativas y más relevantes para la realidad del entorno mismo del ejercicio: Facultad ArqDis. Entre las posibilidades la reflexión se enfoca a la fragilidad de la vida y sobre los deseos de conservar en el tiempo (y en la memoria) alguna intención material o inmaterial.

Reconocer la lata como un objeto con la capacidad para intervenir el lugar gracias a su genealogía colonizadora y naturaleza resiliente.

Reconocer la lata como un objeto material que puede trascender sus estereotipos como basura, “objeto muerto”, objeto peligroso (por el filo y por sus componentes cancerígenos), entre otros.

Reinterpretar las características positivas y negativas dadas a la lata y resignificarlas en pro de intenciones propias, personales y profundas.

Al final del ejercicio estos objetivos no solo se logran, sino que se superan inesperadamente. Pues las y los participantes no demoran en hacer las conexiones entre las latas y la muerte y las plantas y la vida; además, parten de esas conexiones para desacomodar sus nociones sobre lo muerto y su capacidad para sostener la vida.

Plantas vivas

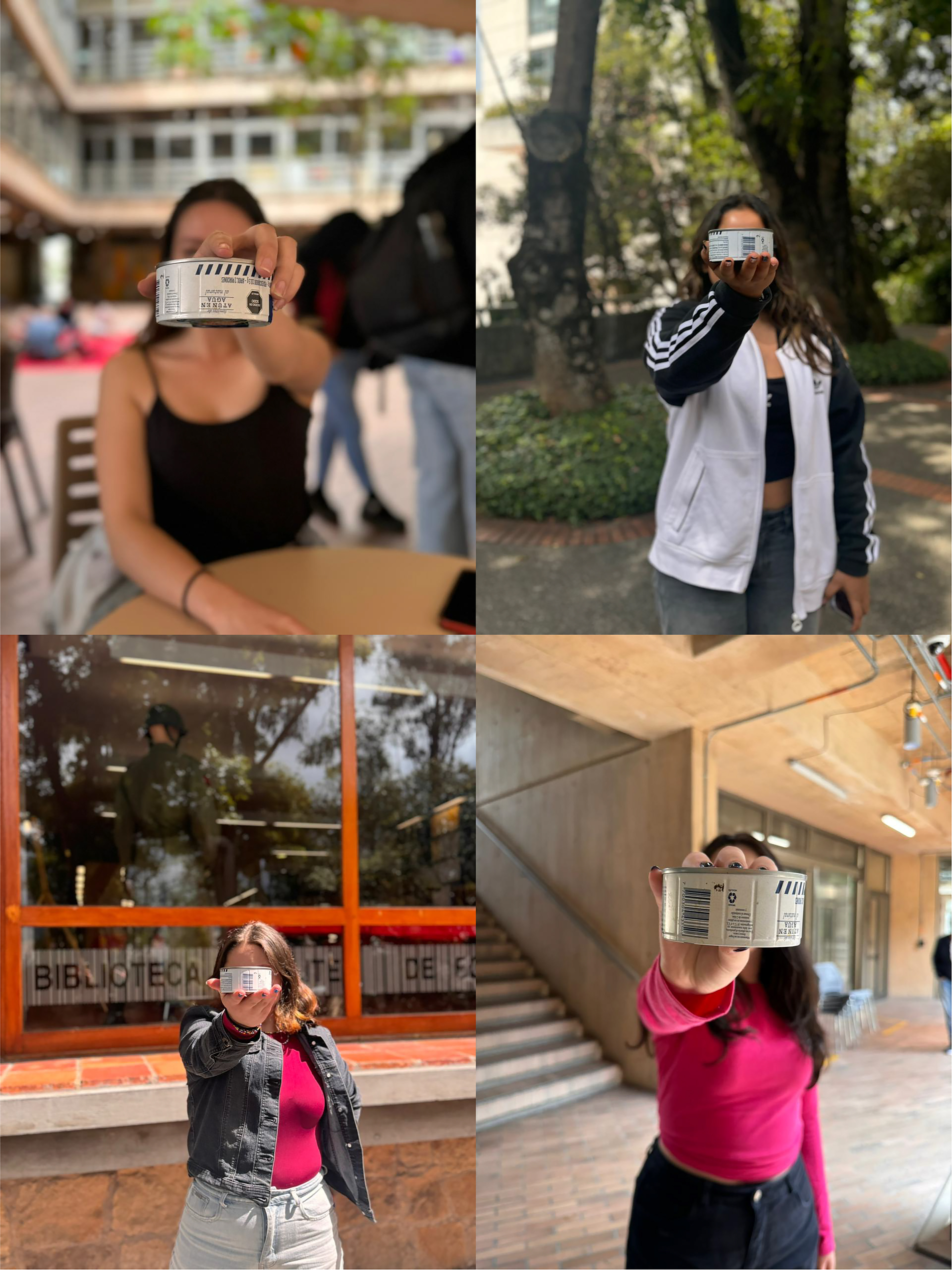

Decidimos usar plantas vivas (seleccionadas por sus características resilientes al sol, frío y lluvia) como elemento detonador de reflexiones respecto a las cualidades negativas de las latas. Estas se replantarían a las latas in situ por cada persona que decida participar de la intervención.

La intervención se comunicó dando mayor importancia al ejercicio de sembrar vida. Ya en el lugar fue más notorio el ejercicio reflexivo que exigía este acto usando latas recicladas en vez de materas.

Cápsula de tiempo

Cada lata se entregó con un sticker, en el cual se debía registrar alguna cosa que se quisiera “conservar para siempre”, anotando la fecha en la que se sembró la planta y hasta cuándo se esperaba conservar aquella memoria u objeto. A manera de ritual este sticker se ubica dentro o fuera de la lata antes de sembrar la planta viva.

Lugar

Se decide desplegar la intervención en una de las terrazas del bloque C que se encuentra cerrada al público como estrategia para la prevención de suicidios. Este espacio exterior, además de tranquilo y con excelente permitió trasplantar sin preocupación por la suciedad.

Destino

Las personas participantes podían decidir si llevarse sus plantas enlatadas, aunque se les invitaba a dejarlas en cualquier lugar que prefirieran a la vista de la plazoleta central del Bloque C. Esto con el propósito de conectar con el atributo de las latas que inició el proceso de investigación-acción: su capacidad de colonizar espacios. Específicamente haciendo referencia a la idea de colonizar el aspecto lúgubre y frío del bloque C, gracias al complemento dado por la estética florida e insurgente de las plantas seleccionadas.

Hallazgos

Evidenciamos la existencia de sentidos de pertenencia con el territorio a través del alimento y su preparación. Conectando a lo postulado en revisión bibliográfica respecto a las relaciones de cuidado, parentesco-afinidad (del inglés “kinship”) y sanación a niveles personales, comunitarios y del territorio mismo que surgen con el alimento. (Basarudin et al., 2023)

La noción inicialmente propuesta de “encapsular” en la intervención final fue remplazada por la idea de “atesorar”. A medida que las personas interactuaron con las latas, fueron “atesorando” en su interior aquello que les representa tal valor que no quisieran perder.

Fue posible redireccionar las cualidades (mayoritariamente negativas) de las latas hacia los motivos e intenciones individuales, reintencionándolas hacia niveles más profundos de valor.

Fue posible redireccionar las cualidades (mayoritariamente negativas) de las latas hacia los motivos e intenciones individuales, reintencionándolas hacia niveles más profundos de valor.

Referencias

Jung, Y. (2014). (Re)establishing the Normal. Gastronomica, 14(4), 52–59. https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/10.1525/gfc.2014.14.4.52

Peterson, M. (2015). Designing the Space for Local Food: How Design Can Support Local Food Systems. International Journal of Design in Society, 9(3), 27–35. https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/10.18848/2325-1328/cgp/v09i03/57920

J. T. (2014). Can food made only from chemical powders alter habits of consumption? Frame, 98, 161

Basarudin, A., Beyene, T., Chowdhury, E. H., Lodhia, S., Sameh, C. Z., & Shaikh, K. (2023). What Hungers Call Us Home? Engaging Autotheory Through Food. Feminist Studies, 49(2/3), 442–475. https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/10.1353/fem.2023.a915917